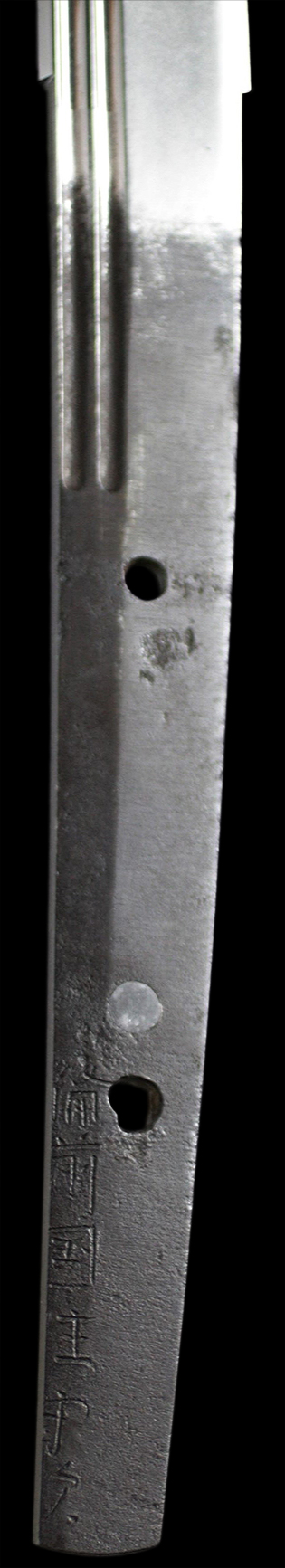

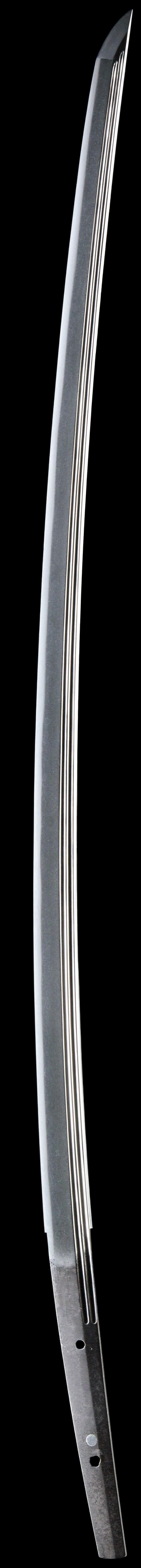

【太刀】 備前国住守次(宇甘派)

| 種別 | 太刀 |

|---|---|

| 国 | 備前 |

| 時代 | 鎌倉時代後期 |

| 法量 | 2尺6寸3分強 |

| 附 |

特別重要刀剣 枢密顧問官・水町袈裟六氏(元日本銀行副総裁)旧蔵品 【今村押形・鑑刀日々抄所載】 金着せ二重はばき 白鞘 大阪府登録:昭和26年7月27日交付 |

| 銘文 | 備前国住守次(宇甘派) |

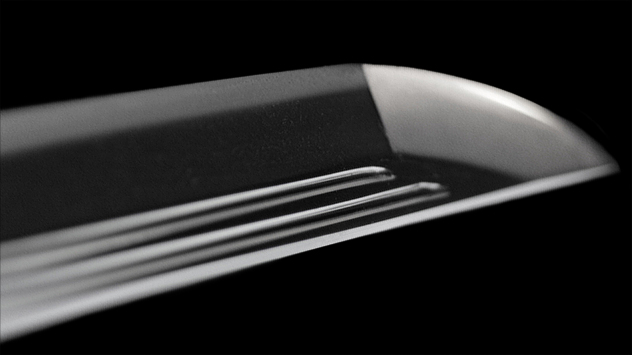

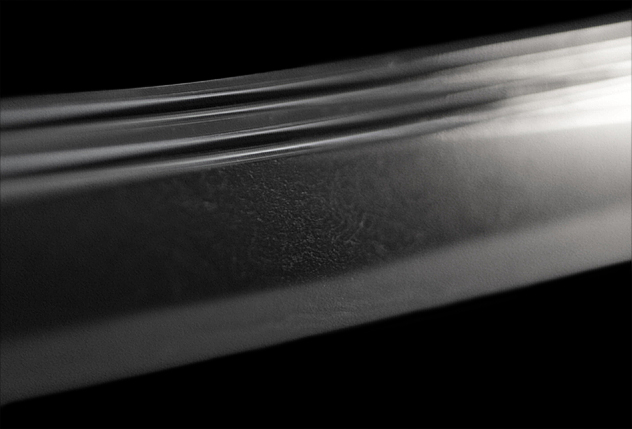

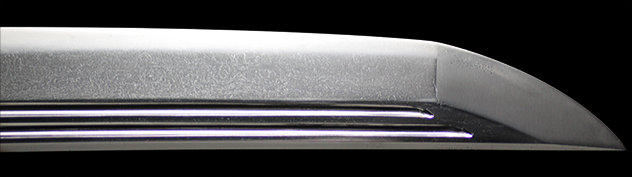

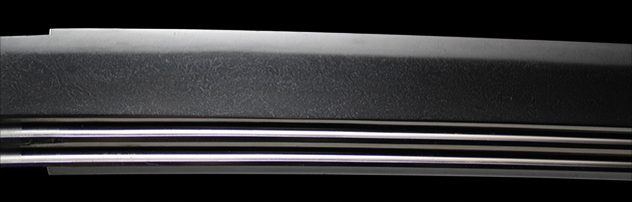

| 説明 | 鎌倉時代後期から南北朝期にかけて、備前国宇甘庄に雲生・雲次・雲重らの刀工が在住しており、この一派は彼らの居住地の「宇甘」から宇甘派あるいは鵜飼派とも呼ばれ、さらにその名に「雲」の字を冠するところより、雲類とも呼称されています。彼らの作風は当時の長船物とは相違するところがあり、備前伝の中に山城風が混在し、さらに隣国備中青江派の影響も少なからず受けており、備前物中異色の存在といえます。 守次は、銘字に「雲」の字を冠していませんが、その作風及び銘振りから宇甘派に属する刀工とされています。 この太刀は、板目鍛えに杢交じり、地沸微塵に厚くつき、地班映り立つ。刃文は直刃基調に互の目・小互の目・小乱れ・角がかる刃など交じり、足・葉よく入り、僅かに逆足を交え、金筋・砂流等の働きが豊富で、見事な出来映えを示しています。加えて地刃共に健全である事も好ましく、現存稀な宇甘派守次の貴重な作例であり、同派・同工を研究する上で資料的にも価値が高い名作です。 |

※上のボタンをクリックして、IDとパスワードの入力を求められる場合は、既に当館の所蔵していないお刀となります。展示一覧を随時更新し、なるべくそういったお刀が表示されないようにしておりますが、外部検索サイトなどの検索結果から当ページへ来られた方にはご迷惑をおかけいたします。ご了承くださいませ。