【脇差】 伊賀守金道(初代)

| 種別 | 脇差 |

|---|---|

| 国 | 山城 |

| 時代 | 江戸時代初期 |

| 法量 | 1尺3寸6分強 |

| 附 |

重要刀剣 金着せ二重はばき 白鞘 大阪府登録:昭和39年12月1日交付 |

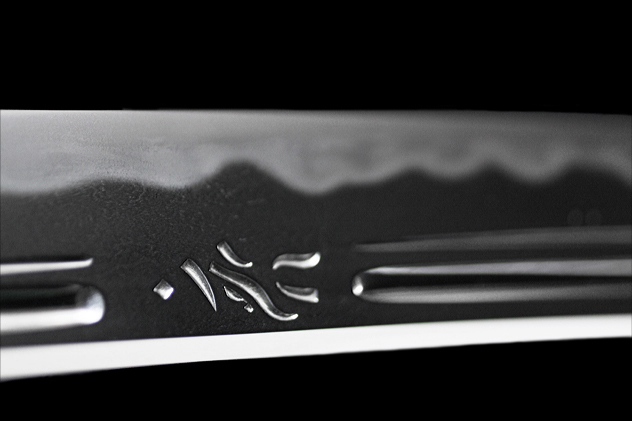

| 銘文 | 伊賀守金道(初代) |

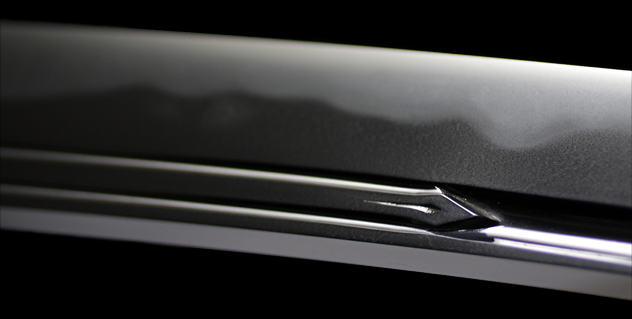

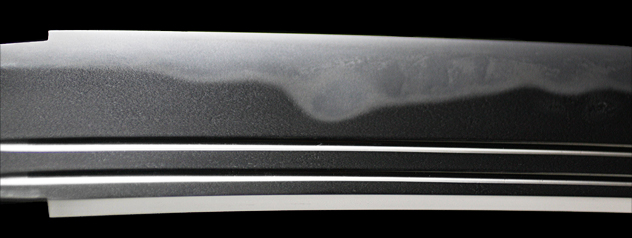

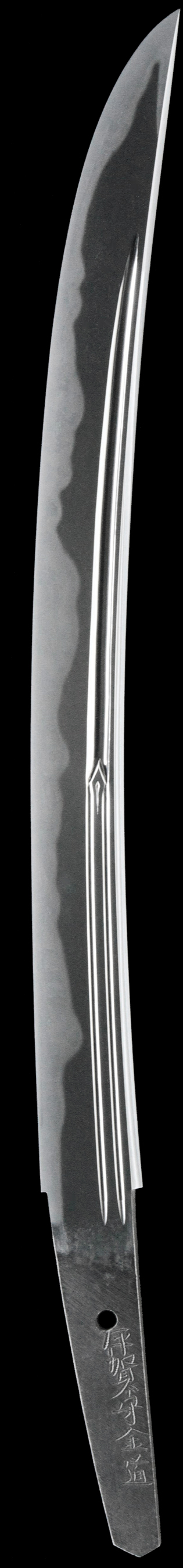

| 説明 | 初代伊賀守金道は、美濃の兼道の長男で、弟に来金道・丹波守吉道・越中守正俊がいます。 通説に、父や弟と共に美濃から京に移住したと伝え、三品派の名を大いに高めました。彼の作風は受領前の前期、すなわち天正頃には、尖り互の目を焼いたもの、或は互の目丁子や湾れ刃を焼き、多くの場合、匂口が締まりごころに小沸がつき、帽子もいわゆる三品帽子が未だ完成されていないなど、その作風は末関そのものです。しかし、受領後の後期には小湾れに大互の目・角がかった刃・尖りごころの刃などを交えた大乱れで、沸が強く、金筋・砂流し等がかかり、三品帽も強調されるなど、作柄は一新して志津風のものが多く見受けられます。 この脇差は、反りが深めにつき、幅広・寸延びで、重ねの厚い平身の形状を呈しており、慶長新刀の特徴的な姿格好を見せています。鍛えは板目に杢交じり、地沸厚くつき、地景細かに入る。刃文は上半互の目丁子を主調とし、その下は互の目・小互の目・尖り刃・頭の丸い互の目・角がかった刃など交じり、物打辺より上直刃調となり、足入り、沸厚くつき、金筋・砂流しかかるなど、刃中の変化に富み、本工の最も得意とした志津風の作域を見事に示した名品です。 |

※上のボタンをクリックして、IDとパスワードの入力を求められる場合は、既に当館の所蔵していないお刀となります。展示一覧を随時更新し、なるべくそういったお刀が表示されないようにしておりますが、外部検索サイトなどの検索結果から当ページへ来られた方にはご迷惑をおかけいたします。ご了承くださいませ。