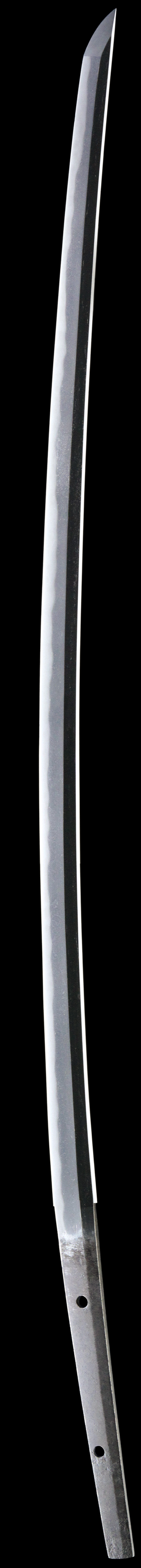

【刀】 無銘 古伯耆

| 種別 | 刀 |

|---|---|

| 国 | 伯耆 |

| 時代 | 平安時代中期~後期 |

| 法量 | 2尺2寸5分強 |

| 附 |

重要刀剣 金着せ二重はばき 白鞘 青森県登録:昭和26年6月16日交付 |

| 銘文 | 無銘 古伯耆 |

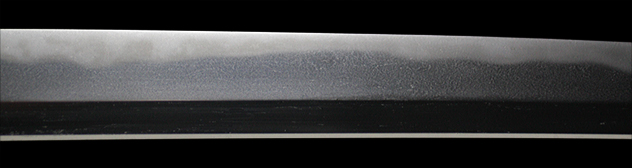

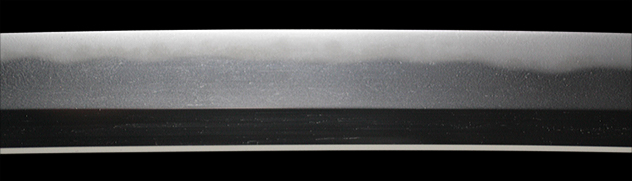

| 説明 | 安綱を筆頭として、彼の子と伝える真守、一門の真景・貞綱・有綱・安家などの刀工は古伯耆と総称され、平安時代中期~後期より鎌倉時代初期にかけて栄えました。その作風は、同時代の古備前に類似した小乱れ主調の刃文を焼いていますが、仔細に見ると鍛えは板目が大規模に肌立ち、地景や地班を交えて黒みがかり、金筋・砂流し等が頻り、処々小互の目や小湾れが目立って交じるなど、古備前のそれとは趣を異にし、一段と野趣をおびたものです。 この刀は、板目に杢・大板目交じり、地沸微塵に厚くつき、地景入り、地班状の肌を交え、かな色黒みがかる。刃文は小乱れに小互の目・小丁子など交じり、足・葉入り、沸よくつき、金筋・砂流しかかるなど、小乱れを多く交えて複雑に乱れた刃文は古雅な味わいを示しています。 本作は、広義に古伯耆と極めてはいますが、同作中にあって地鉄鍛えが秀逸であり、大規模で出入りが大きく、刃中の働きと変化に富んだ刃文、及び勝手下がりの鑢目等に安綱との類似性が見られることから、断定は出来ませんが安綱と鑑するのが妥当ではないかと思われるものです。また平肉の豊かな造込みも好ましく、地刃共に健全で優れた出来映えを示した名品です。 |

※上のボタンをクリックして、IDとパスワードの入力を求められる場合は、既に当館の所蔵していないお刀となります。展示一覧を随時更新し、なるべくそういったお刀が表示されないようにしておりますが、外部検索サイトなどの検索結果から当ページへ来られた方にはご迷惑をおかけいたします。ご了承くださいませ。